Le soleil chauffe ! C'est bête comme chou mais c'est cette chaleur gratuite que l'on peut récupèrer pour chauffer l'eau sanitaire ou carrément la maison. Mais avant d'en profiter vous devez devenir incollable sur les CESI et les SSC !

L'énergie radiative

Le soleil produit l' « énergie radiative » la plus puissante, sans limite et sans déchet. La vie sur terre en dépend. En récupérer une partie pour assurer ses besoins en énergie est donc tout naturel.

L’énergie solaire thermique consiste à capter les rayons du soleil pour produire de la chaleur. Contrairement au photovoltaïque, qui transforme la lumière en électricité, le solaire thermique utilise directement la chaleur du soleil. Cela se fait grâce à des capteurs installés sur le toit ou intégrés à la façade. Ces derniers contiennent un fluide caloporteur qui circule dans des tubes et capte les calories du soleil. Ce fluide transmet ensuite sa chaleur à l’eau stockée dans un ballon via un échangeur.

Deux usages principaux sont possibles avec le solaire thermique : la production d’eau chaude sanitaire (ECS) et le système solaire combiné (SSC), qui permet également de contribuer au chauffage de la maison.

Fluide caloporteur, capteur, basse température… les deux sytèmes principaux

- Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) est le dispositif le plus répandu pour l’eau chaude sanitaire. Il s’agit d’une installation composée de capteurs solaires installés sur le toit, d’un ballon de stockage et d’un système de circulation du fluide caloporteur. Ce fluide, chauffé par le soleil, transmet sa chaleur à l’eau du ballon via un échangeur thermique. Dans le sud et les DROM, le CESI est encore plus simple puisque tout se loge sur le toit en version compacte, le ballon étant placé juste au-dessus du capteur (principe du thermosiphon).

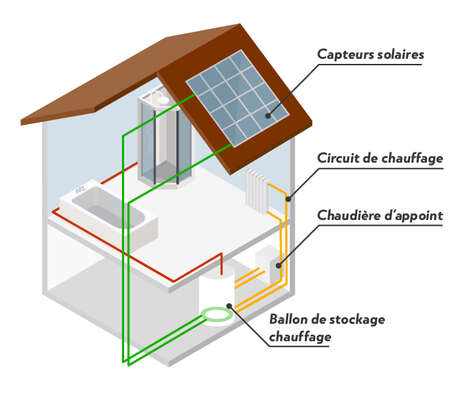

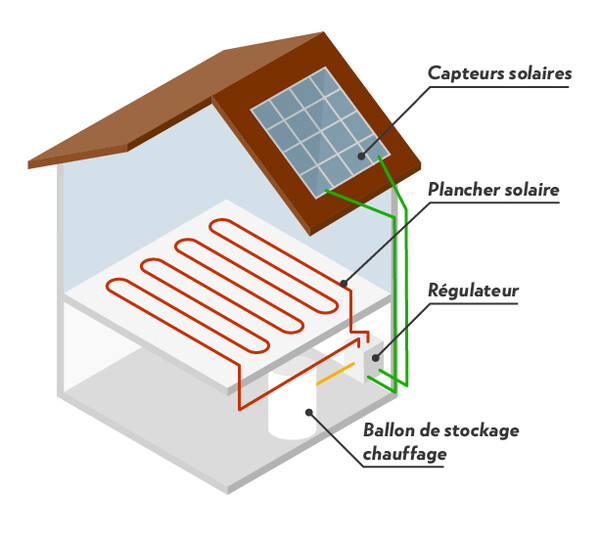

- Le système solaire combiné (SSC) permet non seulement de produire de l’eau chaude sanitaire, mais aussi de chauffer la maison. Les capteurs solaires thermiques alimentent un circuit qui distribue la chaleur dans les pièces, généralement via des radiateurs basse température ou un plancher chauffant. Un système d’appoint est indispensable pour pallier les périodes de faible ensoleillement.

Le CESI dans le détail

Le CESI convient à tous les types de logements, qu’ils soient individuels ou collectifs. En été, il peut couvrir jusqu’à 100 % des besoins en eau chaude. En hiver, son apport diminue naturellement, mais reste utile en complément d’une autre source d’énergie (électricité, gaz, bois,…).

- L'atout du CESI : ce système permet de réaliser des économies d’énergie significatives, pouvant atteindre 50 à 70 % sur la facture d’eau chaude. Il est peu coûteux à l’usage, nécessite peu d’entretien, et a une durée de vie estimée à environ 20 à 30 ans. De plus, il bénéficie souvent d’aides financières, ce qui réduit le coût initial. Compte tenu du volume de stockage d’au moins 200 litres, il est surtout utile pour des familles ou le logement collectif qui ont des besoins importants en eau chaude.

- Son principal inconvénient est sa dépendance météorologique, surtout en hiver. D’autre part, l’installation requiert un espace suffisant pour le ballon de stockage, ce qui peut poser problème dans les petits logements.

Pour chauffer : le SSC, la bonne combine du combiné

Le principe du SSC est similaire à celui du CESI, mais le système est couplé au circuit de chauffage central. Si le principal de la chaleur captée est utilisé pour alimenter un plancher chauffant ou des radiateurs, le surplus d’énergie peut être stocké dans un ballon tampon ou un système de stockage thermique inter saisonnier, comme un hérisson de gravier par exemple couplé à un puits canadien.

- L'atout du SSC : lorsque les meilleures conditions d’implantation et d’ensoleillement sont réunies, un SSC peut couvrir entre 30 et 60 % des besoins totaux en chauffage et en eau chaude. Il permet donc une autonomie accrue et une réduction importante des émissions de CO₂. Il devient même possible de se passer d’une chaudière traditionnelle pendant plusieurs mois par an.

- Inconvénient : en revanche, le système combiné est plus complexe à mettre en œuvre. Il nécessite une étude thermique approfondie du logement, évidemment parfaitement isolé, ainsi qu’une surface de capteurs plus importante. Son coût initial est donc plus élevé, et le retour sur investissement peut prendre plus de temps. Enfin, il exige une gestion plus fine de l’appoint énergétique, surtout en période froide.

Trois grandes familles de capteurs de chaleur

Les capteurs plans vitrés sont, de loin, les plus répandus. Ils sont constitués de plaques métalliques absorbantes de couleur sombre, doublées d’une vitre. Ils sont simples, fiables, et bien adaptés aux régions tempérées.

Les tubes sous vide sont moins fréquents et plus chers mais ils offrent un meilleur rendement pour une surface de captage réduite. Ils sont donc plus performants en hiver ou dans les régions froides. Certains sont même réversibles et peuvent servir au refroidissement en été.

Les capteurs hybrides produisent à la fois de la chaleur et de l’électricité. Ils sont particulièrement intéressants pour optimiser l’utilisation de la toiture. Ils fonctionnent comme des capteurs thermiques classiques pour la production de chaleur, tout en générant de l’électricité via une couche photovoltaïque intégrée.

L'autre système : le PSD

Une variante : le plancher solaire direct (PSD)

Le plancher solaire direct est une variante du SSC. Le fluide caloporteur chauffé par les panneaux est directement injecté dans un réseau de tubes intégré dans la dalle de béton du plancher. L’inertie thermique de la dalle permet de restituer la chaleur progressivement, assurant un chauffage doux et constant. Ce système permet d’économiser jusqu’à la moitié des besoins en chauffage. Là encore une étude thermique approfondie et une parfaite isolation du logement sont nécessaires.

Une startup française* a eu la bonne idée de coupler panneaux solaires et photovoltaïques partant d'un constat simple : quand le soleil tape fort sur les panneaux, les cellules photovoltaïques perdent de leur rendement en termes de production de courant. L'idée est donc de récupérer la chaleur des panneaux grâce à une deuxième couche de panneaux avec capteurs de chaleur, chaleur réinjectée dans le chauffage sanitaire. Cet échange de calories permet à la température des cellules photovoltaïques de redescendre les rendant à nouveau efficaces.

* Dualsun

Dimensionnement et orientation des panneaux capteurs de chaleur solaire

Pour que l’installation soit efficace, il est essentiel de bien dimensionner les capteurs et le ballon de stockage. En général, on compte 1 à 1,5 m² de capteur par personne pour l’ECS (CESI). Pour un système combiné, le nombre de capteurs est calculé selon la surface habitable et le niveau d’isolation du logement.

Les capteurs doivent être orientés plein sud, avec une inclinaison de 30 à 45 degrés. Toutefois, des orientations Est-Ouest peuvent être acceptables, à condition d’augmenter légèrement la surface de capteurs. Pour une solution SSC, ces capteurs sont à coupler avec un système de chauffage à chaleur douce, de type plancher chauffant ou radiateur basse température.

Le summum : la maison avec solaire thermique passif

Et être passif, ça vous dit ? Le solaire thermique passif consiste à utiliser l’architecture du bâtiment pour capter et stocker la chaleur du soleil. Cela passe par des ouvertures orientées au sud, des matériaux à forte inertie thermique (pierre, béton), ou encore l’ajout de serres ou de vérandas sur la façade sud. Ces solutions, simples et économiques, contribuent au chauffage global du logement et réduisent la consommation d’énergie. Elles sont intégrées en partie dans la RE 2020 et peuvent être mises en œuvre en rénovation.

À la mi-saison on peut chauffer la piscine !

Le soleil pour chauffer... la piscine

Un autre moyen d’utiliser la chaleur du soleil est de l’utiliser pour la piscine. Certes, c'est ce que font tous les propriétaires de piscines ! Oui mais là , l'idée est de booster la chaleur à la mi-saison. Des capteurs plans ou un circuit de tuyaux absorbants raccordés au circuit de filtration contribuent à moindre coût à augmenter la période de baignade, en début et en fin de saison. Un by-pass est nécessaire pour éviter les surchauffes en plein été.